四年平均学分绩点4.50

连续三年班级排名第一

大学四年总成绩专业排名2/105

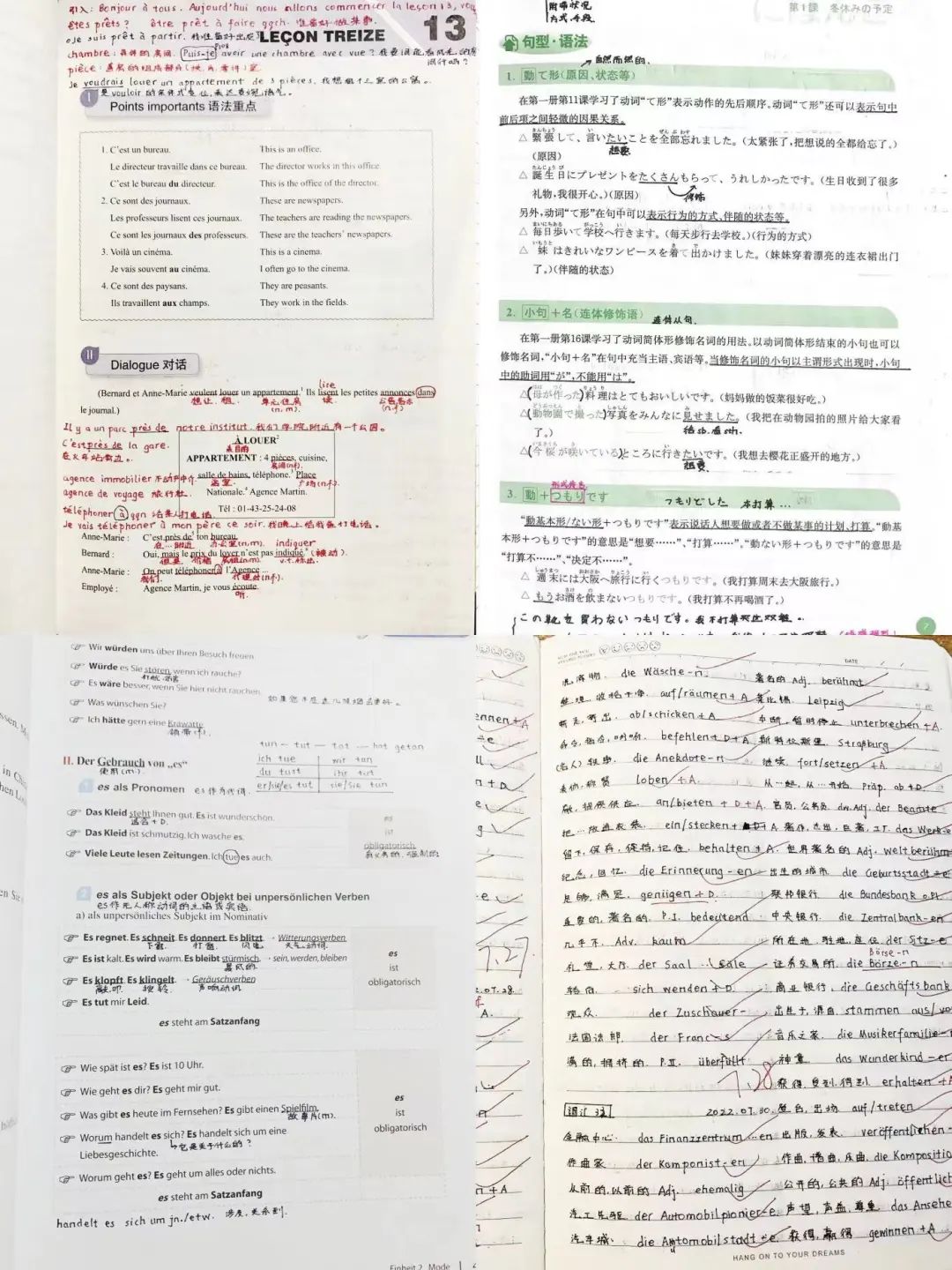

掌握英语、德语、法语、日语等4门外语

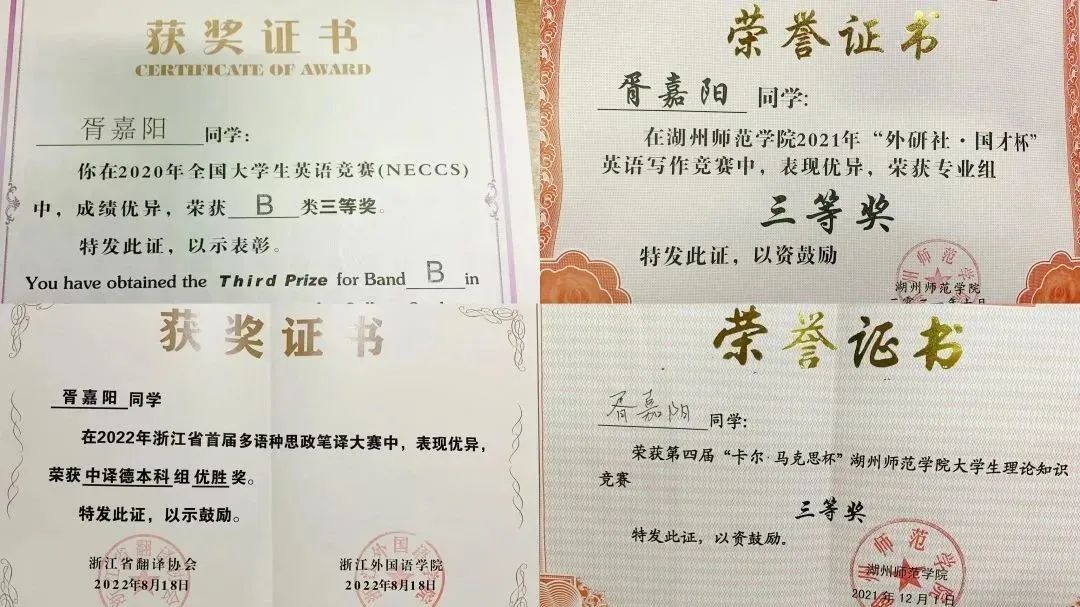

参加各类比赛30余场,获过荣誉30余项

因为热爱,所以坚持

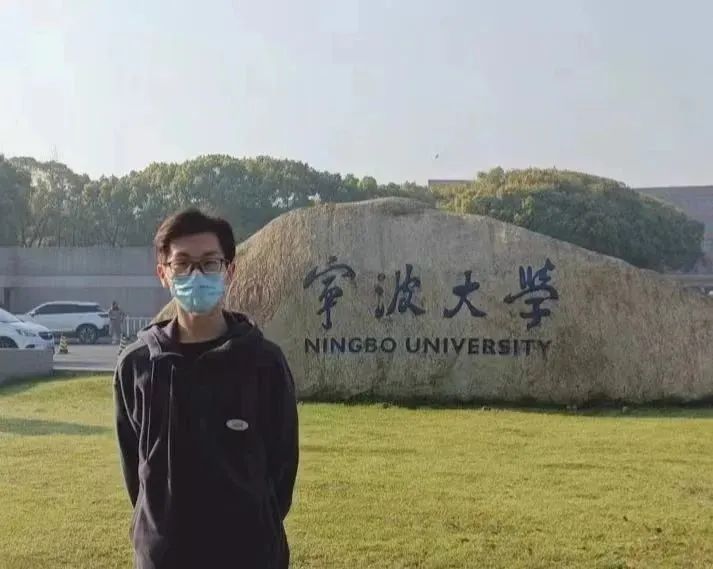

今年成功上岸宁波大学外国语言学

及应用语言学专业研究生

他就是外国语学院英语(师范)专业

胥嘉阳

源于热爱,与“语言”双向奔赴

经常有人问胥嘉阳:“你学习这么多语言有什么用呢?你是怎么学会这么多种语言的?”

胥嘉阳会很认真地说:“学习语言不是一蹴而就的,需要很长时间的积累才能达到一定的水平,而这种学习积累、内心沉淀的过程,会让我觉得特别踏实和心安。”他表示,从小他就一直想象着有一天能像说母语一样说外语,同外国人侃侃而谈,毫无听力障碍。也正是因为有这美好愉快的画面支撑,他才拥有了不停学下去的动力。

到了高中,胥嘉阳对语言的热爱愈发强烈。高考完的那年暑假,很多人丢弃了书本,而胥嘉阳却捧起了一本本新书——那里有他陌生却渴求的知识。“我觉得每学习一种语言,就能多理解一种描述世界的方式,看到更多关于世界、生活、人生的细节……掌握一门语言并不仅仅意味着能多看懂一些字,多听懂一些话,更重要的是可以让自己变得更辽阔。”

上大学后,胥嘉阳有了更多的时间去学习和探索他热爱的语言。对此他说:“我学习语言的出发点和动力就是兴趣。”在学习完专业课的空余里,他常常自学其他语言,把兴趣变成热爱,把热爱卷到极致。他不再局限于语言体系,他开始读原著,去感受黏着在语言上的美感和文化,去领悟别样的美。那时的胥嘉阳怎么也不会想到,这场向语言进发的征途竟能一直持续到现在。一路走来,他见证的不仅有语言的“现在”,还有语言的“过去”,更有它们的“未来”,这样一个“未来”里,有他。

沉淀自己,从湖师起航

大学四年,让胥嘉阳对语言学习有了更深刻的认识,“学习一门语言实际上就是要了解其背后的文化和历史,寻找语言的魅力,探索不同语言之间的关系。”

胥嘉阳先后参加了各类语言比赛:2020年全国大学生英语竞赛、2021年首届外教社·词达人杯全国大学生英语词汇能力大赛、第三届“亿学杯”全国大学生日语词汇及综合能力大赛、2021年浙江省首届多语种思政笔译大赛……

他说:“在比赛过程里,既是锻炼自己,也是检验自己,更是成为了更好的自己” “我平时喜欢读陈望道《共产党宣言》的德译中翻译作品,会结合当时的文化背景去思考如果让我翻的话,我会怎么翻。这样想得多了,就慢慢有了一些自己的见解。”

胥嘉阳将自己总结的学习经验带到比赛中,通过查阅大量文献资料、请教导师、朋辈交流探讨等方法,慢慢摸索出了思路,获得了非常不错的成绩。

“我在学习的时候会把要学的外语与汉语进行比较。”比如汉语和日语,日语中的很多词来源于汉字,与中文是共通的,这就为学习日语提供了很多的方法。在德语学习中,德语和英语同源,因而在词汇上存在很多的相似词,在构词法和语音上也有规律,如英语的eat和德语的essen属于同源词,就像这样去寻找规律,便能对学习语言产生积极的迁移作用。

胥嘉阳就在一点点的积累和沉淀中发生了质变——大二通过日语四级和英语专四,大三通过德语四级,日语六级和N2等级考试。对于胥嘉阳而言,除了热爱和兴趣的使然,更为珍贵的是过程,他在过程中享受着语言的魅力,并在过程中体味着突破难关、勇往无前的力量,这也成为了他日后学习求索、不断进取的动力。

学习外语,是和遗忘抗争的过程。四年,胥嘉阳记住无数纷繁复杂的专业知识,用自己的理解搭建起互通的桥梁,桥梁上,挫败与成功、失落与希望往来不断,但是一直站在中央的,是不变的初心。

胥嘉阳说:“我未来想成为一个能够研究语言学,并把研究成果用于英语教学的人。”研究和教学是相辅相成的,他为之奋斗的,不是一个单纯的语言研究生,或能上好一堂课的老师,他更希望自己带着求索精神,成为哺育下一代的语言文化传播者。

世间没有一蹴而就的成绩,也没有轻而易举的光芒。我们看见的所有镇定自若和风光无限,都是源于厚积薄发、源于看不见的默默努力。对于胥嘉阳而言,学习语言从来不是终点,而是起点,它们更像是一把钥匙,让人握在手上,拥有睁眼看世界的机会,见得越多,他也越发明白语言的分量,便决心在这大有可为的时代,成为一名“能言、可言、善言”之士,在中国的沃土上,在国际的舞台上,让语言文字发出应有的光与热,用国际声音传递中国文化。